【研氢】我国推动国际氢能产业合作及相关建议

我国参与国际氢能产业合作动态

图丨由中国电建承建的乌兹别克斯坦首个可再生氢项目开工

整体情况

政府层面,与多国(地区)开展氢能领域创新合作,拓宽对外能源合作维度与深度。国家层面,自2019年起,中国先后与包括德国、美国、巴西、沙特、刚果(金)、阿联酋、荷兰、俄罗斯、南非等在内的多个国家和地区发布联合声明,建立全面战略合作伙伴关系,推动氢能领域合作。地方层面,上海港与洛杉矶港共同倡议建立绿色航运走廊,计划从2025年起部署具备全生命周期低碳或零碳排放能力的船舶;同时,上海港与长滩港、广州港与洛杉矶港、天津港与新加坡港也正在积极开展绿色航运走廊建设。武汉与英国曼彻斯特签署氢能产业交流合作备忘录,共谋科技创新。上海嘉定氢能港与韩国忠清南道科技园签订合作协议,共同推动氢能领域全面合作交流。

行业层面,氢能产业代表积极参与国际交流,建设全球氢能网络,促进技术合作。中国氢能联盟与国际能源署、国际可再生能源署、国际氢能委员会和中国欧盟商会等组织建立紧密合作机制;获批国家能源局中欧能源技术创新合作氢能专项牵头单位,发起设立中欧氢能技术创新中心,专注中欧氢能产业研究、人才培养、装备技术展示和孵化。中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟与阿联酋中国创新中心合作共建中阿氢能产业创业合作平台,为企业赴阿联酋探索开展技术、项目、资本等合作提供科技服务,促进中国氢能技术在海外应用和推广。

标准制定层面,随着氢能产业高速发展,中国正积极抢占氢能标准国际话语权。中国牵头的IEC 62282-4-202:2023《燃料电池技术第4-202部分:动力和辅助电源装置用燃料电池发电系统–无人机性能试验方法》发布;国际标准化组织氢能技术委员会成立氢管道特别工作组,由中国工程院院士郑津洋担任召集人,以推进纯氢和高比例掺氢管道相关技术创新和国际标准建设;由中国氢能联盟研究院牵头的全球首个氢燃料电池汽车碳减排方法学和首个可再生能源制氢减排方法学获联合国清洁发展机制执行理事会(CDM EB)审批通过,正式成为清洁发展机制第101个小方法学和第124个大型方法学。

企业「走出去引进来」情况

企业层面,氢能领军企业积极“走出去引进来”,提升国际合作潜能。“引进来”方面,截至2024年底,全球已有近100家跨国企业在华布局氢能业务,涉及材料及设备供应、股权投资、工厂及产线建设、检测服务等。从国别来看,德国在华布局氢能产业的企业最多,达20家;其次为日本,达18家。从布局看,跨国企业在华主要聚焦应用领域,占比48%,其次为制备领域,占比19%。海外氢能龙头企业纷纷与国内企业开展多种形式的合作。康明斯恩泽绿氢设备制造基地在广东佛山投产;日本丰田、韩国现代、德国博世分别在北京、广州、重庆设立燃料电池生产工厂,通过中外合资的方式逐步融入属地化建设,产品已实现小规模装车应用。

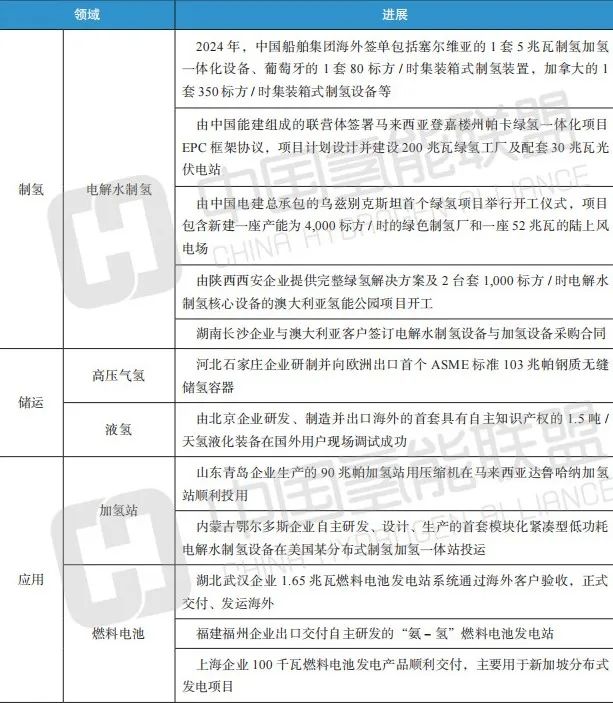

图丨国内部分企业国际合作探索

“走出去”方面,央企国企依托重大项目着手开展产业链服务一揽子输出,中小企业主动探索优势技术对外服务,协同实现技术合作转化、装备出口和项目EPC等跨国合作(部分案例见上图)。以电解槽、储氢设备、燃料电池为主的产品已销往多个国家和地区。由中国电建承建的乌兹别克斯坦首个可再生氢项目开工;中国能建签约希腊拉里萨天然气掺氢联合循环电站。

存在的问题

图丨中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟与阿联酋中国

创新中心合作共建中阿氢能产业创业合作平台

政企协同模式亟待进一步探索

目前,我国多个能源企业均在氢能等新领域加强技术和资源投入,海外市场是未来发展的重要市场之一。参考国外以政府为主导组织参与氢能领域国际活动,中国在参与国际能源治理,加强政策、规划和示范交流方面持续开展工作,但氢能领域以政企协同参与国际能源治理的路径仍在探索。

各地区陆续设置产业链壁垒

欧洲等各国愈发强调自主化,通过设置政策壁垒提高了中国本土企业参与当地市场的难度。部分中国企业受本地产业规划、政策壁垒及其他因素影响,项目实际落地较为缓慢。各国加快建设符合本国产业特点的政策和标准规范,中国企业在参与国际合作时,需要适应不同国家和地区的政策环境,同时也要推动中国标准与国际标准的接轨。

关键技术和基础设施存在差距

尽管中国在氢能领域取得了一定的进展,但在关键技术上与国际先进水平仍有差距。例如,质子交换膜、碳纸、催化剂等关键材料在生产工艺、产品性能、生产一致性等方面仍有待提升。中国企业在参与国际项目时仍需考虑如何提高氢储运效率,氢能港口等基础设施建设正在加速,但与国际相比起步较晚,且需统筹做好与现有能源基础设施的衔接。

相关工作建议

图丨由中国氢能联盟研究院牵头的全球首个氢燃料电池汽车

碳减排方法学和首个可再生能源制氢减排方法学

深化国际氢能产业战略协同

搭建完善清洁氢标准评价和认证体系

打造国际氢能供应链产业链合作机制

持续开展国际氢能交流活动